The Elder Scrollsシリーズ徹底解説|進化と魅力、最新作TES VIの展望

The Elder Scrolls(TES)シリーズの歴史と進化、各作品の特徴や世界観、MOD文化、そして最新作『TES VI』の現状とファンの期待を詳細に紹介します。初代『Arena』から『Skyrim』、オンラインやモバイル派生作まで、RPGジャンルに与えた影響と今後の展望を解説します。

The Elder Scrolls(TES)は、Bethesda Game Studiosが開発するオープンワールドRPGの伝説的シリーズです。その最大の特徴は、広大なタムリエルの世界を自由に冒険し、「なりたい自分」として行動できる圧倒的な自由度にあります。1994年に『The Elder Scrolls: Arena』が登場して以来、シリーズは5つの主要シングルプレイヤータイトル(Arena、Daggerfall、Morrowind、Oblivion、Skyrim)、いくつかのスピンオフ、そしてMMORPG『The Elder Scrolls Online』を展開。多くのファンが待ち望む第6作目『The Elder Scrolls VI』の発表もあり、世界中で注目を集め続けています。

各作品で進化するThe Elder Scrollsシリーズ

シリーズごとにゲームプレイ、技術、ストーリーは大きく進化。ここでは『Arena』から『Skyrim』までの各主要作の特徴や進化、RPGジャンルへの貢献に加え、オンライン版『TES Online』とモバイル向け『TES: Blades』といった派生作、そして待望の『The Elder Scrolls VI』の最新情報や期待についても解説します。

The Elder Scrolls: Arena(1994年)

シリーズの第一作『Arena』は1994年3月25日にMS-DOS向けに発売。当初はファンタジー格闘ゲームとして企画されていましたが、開発途中で大規模なオープンワールドRPGへと変貌。物語はタムリエル大陸全土を舞台に、伝説の「カオスの杖」を集めて帝国の簒奪者ジャガール・サーンを打倒する冒険を描きます。

主な特徴: 『Arena』は一人称視点、昼夜の変化、何百もの都市や村、膨大なサブクエスト、道徳的制約のない自由な探索など、当時画期的な要素を実装。開始直後からどこへでも行ける完全な非線形性は1994年時点で革新的でした。しかし技術面ではバグや広大な世界の単調さも指摘され、リリース当初は販売が振るいませんでした。やがて高評価とともにカルト的な人気を獲得し、シリーズの定番となる「脱獄からの冒険開始」や自由な世界観を確立しました。

The Elder Scrolls II: Daggerfall(1996年)

続編『Daggerfall』は1996年にMS-DOSで登場し、前作を遥かに上回るスケールを実現しました。舞台はイリアック湾周辺(ハイロックとハンマーフェル)。皇帝の命で幽霊となった王の調査と伝説のゴーレム「ヌミディウム」探しがミッションです。プレイヤーの選択によって複数のエンディングが用意され、シリーズ独自の「ドラゴンブレイク(全エンディングの並立)」という世界観も生まれました。

主な特徴: およそ16万平方キロメートルという世界最大級のマップ(実際の国に匹敵)、1万5,000以上の都市やダンジョン、75万人近いNPCを実現したのは、プロシージャル生成技術によるもの。スキル使用による成長、独自クラス作成、騎乗やウェアウルフ化、勢力ごとの評判、天候や昼夜の表現など、革新的な要素が目白押しでした。

一方であまりに野心的すぎたため多数のバグや当時としては高い動作要件が問題となり、「バグゲーフォール(Buggerfall)」の異名も。とはいえ商業的には成功し、後年にはファン有志のパッチや現代向け移植プロジェクト「Daggerfall Unity」も登場。『Daggerfall』は「オープンワールドRPGはどこまで広がれるのか」を体現した作品です。次作『Morrowind』で「規模より密度」を重視する設計思想の転換が行われたことでも有名です。

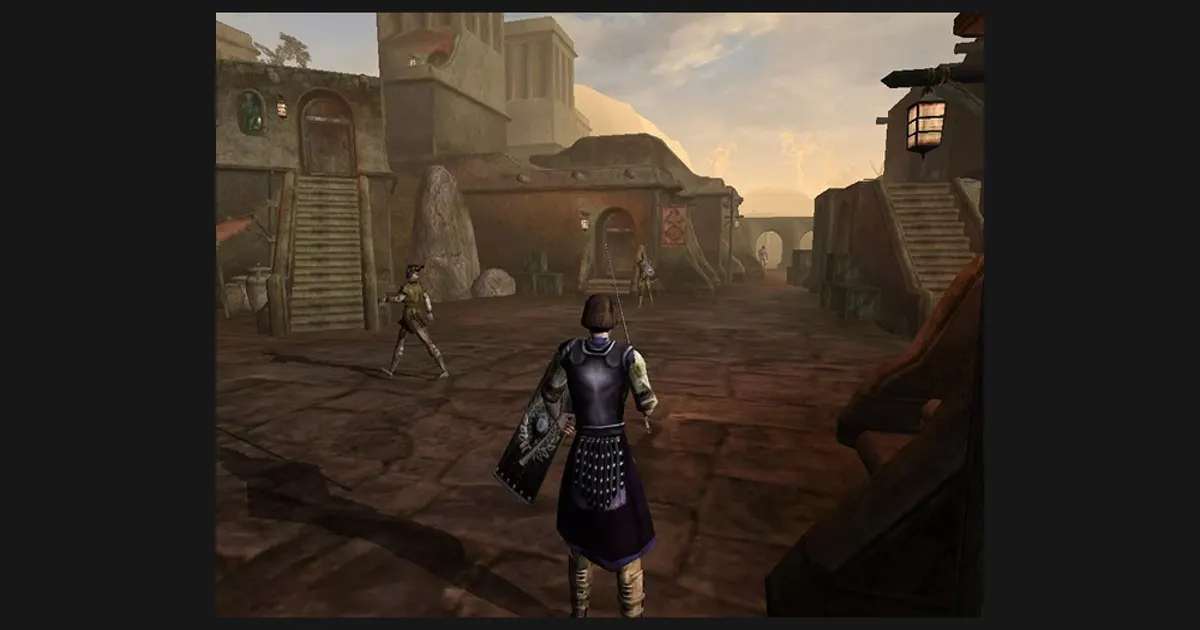

The Elder Scrolls III: Morrowind(2002年)

2002年、シリーズは『Morrowind』で大きな飛躍を遂げました。初めてPCだけでなくXboxでも発売され、舞台は火山島ヴァーデンフェル。ダークエルフの文化や巨大なキノコの木、灰色の荒野、ドワーフ遺跡など、他のファンタジーRPGにはない独自の世界観が高く評価されました。

ストーリーとゲーム性: 主人公は特赦された流刑囚としてモロウウィンドに到着し、預言された英雄ネレヴァリンとして運命に導かれていきます。強大な敵ダゴス・ウルの脅威と対峙しつつ、数多くのギルドや派閥と関わる重厚な物語が展開。すべてのロケーションが手作業で作り込まれ、ユニークな街やクエスト、数百冊を超える書籍など、圧倒的な没入感を生みました。スキルベースの成長やクラス・属性の概念も健在ですが、システムは前作より分かりやすく調整されています。序盤は攻撃が当たりにくいなど、現代基準ではややハードコアな設計も特徴です。

影響と成功: 『Morrowind』は世界的に高評価を獲得し、2005年までに400万本を突破。60以上のアワードを受賞し、公式拡張「Tribunal」「Bloodmoon」やGOTYエディションも展開。さらに公式MODエディタ「Construction Set」同梱により、MOD文化が大きく発展。グラフィック強化や新クエスト、地形追加など、数千のMODが登場し、今なお熱心なファンコミュニティに支えられています。『Morrowind』は「深い世界観と自由度の両立が大衆に受け入れられる」ことを証明し、以降のシリーズの礎となりました。

The Elder Scrolls IV: Oblivion(2006年)

2006年3月発売の『Oblivion』は、PCとXbox 360(翌年PS3)でリリースされ、シリーズを本格的にメインストリーム化。舞台は帝国の中心シロディールで、より王道ファンタジーらしい雰囲気で新規ユーザーも入りやすくなりました。

ストーリー: 前作から6年後、皇帝ユリエル・セプティム7世が暗殺され、冥界オブリビオンへのポータルが開きます。伝統の「囚人スタート」から脱出した主人公は、失われた帝位継承者の捜索とダエドラの侵攻阻止という大役を担うことに。クライマックスは帝都での大決戦とオブリビオン閉鎖です。

ゲームと技術: 新エンジン「Gamebryo」、物理エンジンHavok、独自AI「Radiant AI」により、NPCが生活サイクルを持ち、世界がよりリアルに。全NPCのフルボイス(著名俳優も起用)、大規模かつ精細な世界、クエストマーカーやファストトラベル、親しみやすいUIなどで新規層に配慮。RPGシステムは簡素化され、敵や戦利品のレベルスケーリング導入が賛否を呼びましたが、圧倒的なアクセス性とグラフィックで絶賛されました。

評価と影響: 『Oblivion』はメディアから高評価(Metacritic94点)、数多くのGOTYを受賞。初年度で300万本以上を販売し、シリーズのファン層を大幅に拡大。大型拡張「Knights of the Nine」「Shivering Isles」やMODツールも提供され、MOD文化もさらに発展。『Oblivion』は後続のオープンワールドRPGの指標となり、シリーズの成功を不動のものにしました。

The Elder Scrolls V: Skyrim(2011年)

2011年11月11日発売の『Skyrim』は、シリーズ史上最も有名な作品です。舞台は『Oblivion』から200年後、北方のスカイリム。内戦の混乱と古代ドラゴンの脅威が交錯し、主人公ドヴァキン(ドラゴンボーン)が世界の命運を握ります。伝統の「囚人スタート」も健在です。

主な特徴: 新エンジン「Creation Engine」による美しい景観、二刀流バトルやドラゴンとの戦闘、ドラゴンの言葉「シャウト」による多彩な能力など、遊びやすさとアクション性が大幅に向上。キャラ成長はクラス制廃止&パークツリー導入で自由度が増し、新規層にも親しみやすく。Radiant Storyによる無限生成クエストや、洗練されたUIも特徴です。

成功とレガシー: 『Skyrim』は発売直後から世界的ブームに。GOTY受賞、2014年までに2,000万本超、2023年時点でシリーズ累計6,000万本以上を記録し、ゲーム史上トップクラスの売上を誇ります。ミーム化したセリフやBGM、数度のリマスター、VR対応、Nintendo Switch版なども話題となりました。MOD文化はさらに拡大し、今なお膨大な新コンテンツが生まれ続けています。『Skyrim』はオープンワールドRPGの金字塔となり、「〇〇はSkyrimと比べて...」と評価される基準作となりました。

スピンオフ作品:The Elder Scrolls OnlineとTES: Blades

本編以外でも、TESの世界はさまざまな形で拡張されています。注目すべき主要派生作を紹介します。

The Elder Scrolls Online(2014年)

2014年、ZeniMax OnlineがPC/Mac向けにローンチ(翌年にはコンソール版も)。スカイリムの約1,000年前、第二紀のタムリエルが舞台で、三大勢力による覇権争いと、デイドラ王子モラグ・バルの野望を描きます。リリース当初はサブスクリプション制でしたが、2015年に「Tamriel Unlimited」として買い切り&拡張販売型へ移行。以降、MorrowindやSummerset、Elsweyrなど大規模拡張でマップも拡大し、2023年には2,200万アカウントを突破。ストーリー重視のクエストと自由度の高さ、協力・ソロ両対応のMMOとして高評価を獲得しています。

The Elder Scrolls: Blades(2019年)

2019年にスマートフォン向けに早期配信され、2020年には正式リリース&Nintendo Switch版も登場。「AAA級モバイルRPG」を目指した本作は、元ブレイズの主人公が故郷の復興を目指すストーリー。タップ&スワイプ操作、短時間で遊べるダンジョン探索や街づくり要素、PvPアリーナなど、モバイル特化の設計が特徴です。F2P方式でグラフィック面は高評価を得た一方、課金バランスや単調さが課題とされましたが、シリーズファンを拡大する役割を果たしました。

注目の最新作:The Elder Scrolls VIの期待と現状

『The Elder Scrolls VI』は、今後数年間で最も期待されるゲームの一つ。2018年E3でロゴ+山岳地帯のティーザーが公開されて以降、詳細はほとんど明かされていません。Bethesdaは「開発はこれから」と明言し、実際に本格開発が始まったのは2023年、SF RPG『Starfield』の後です。開発はTodd Howard率いるBethesda Game Studiosが担当、最新のCreation Engine 2を採用。Starfieldと並行して設計され、TES VI向けの追加改良も予定されています。

現時点の情報: 作品名(サブタイトル)や舞台は未発表ですが、2018年のティーザーから「ハイロックまたはハンマーフェル」と推測するファンが多く、公式マップで「Hammerfell」が示唆されたことも。物語は完全新作となる見込みで、ドラゴンボーンのその後や帝国と反乱軍の争い、デイドラの新たな脅威など、様々な予想が飛び交っています。よりクラシックなファンタジー路線になる可能性が高いとHoward氏もコメント。

発売時期とプラットフォーム: MicrosoftによるBethesda買収後、Xbox独占の噂も出る中、現時点で公式発表はなし。ただしリーク資料ではPCとXboxのみ対応が有力視され、2026年以降のリリースが現実的とみられています。2025年末時点でもゲームプレイトレーラーは未公開。Howard氏は「発表を早めたのはファンを安心させるため。完成にはまだ時間がかかる」と述べており、気長に待つしかありません。

ファンが期待する要素:

- さらに拡大したオープンワールド、もしくは複数の州を横断する規模

- RPG要素の深化(クラスや属性の復活など)

- NPCや経済のAI強化、都市・勢力のリアルな反応

- 協力プレイ(CO-OP)対応への期待

- MODサポートの継続強化

公式発表が乏しい中でさまざまな噂が飛び交っていますが、Bethesdaは慎重な姿勢を維持。「TES VIは巨大なプロジェクト。発表まで辛抱強く待ってほしい」と繰り返しています。『Skyrim』から十年以上、TES VIの登場を待ち続けた世代も多く、次なる伝説的冒険への期待は日に日に高まっています。

いつの日か、馴染み深い「The Elder Scrolls VI」のタイトルと共に、タムリエルへの新たな旅が始まることでしょう。